FACE

インドネシア医学研修体験記

医学部医学科3年

青木 槙奈美さん

~はじめに~

私は2018年の夏休みを利用して、インドネシアのスラバヤで約4週間医学研修に参加しました。このプログラムは本学医学部生の現地アイランガ大学 Institute of Tropical Disease (ITD) への短期留学から始まったもので、その後医学部の学部間協定が結ばれました。現在ではDr. Soetomo hospitalでの2週間の臨床医学研修とITDでの2週間の基礎研究研修で構成され、熱帯感染症を学ぶことに焦点が当てられています。本学では3年次に研究室配属というカリキュラムがあり、そのうち定 清直教授のゲノム科学・微生物領域の研究室で設けられていたのがこのプログラムでした。多くの研究室では派遣期間は1週間ですが、私は1週間という期間は研究について学ぶには十分ではないと思いました。また、3年生という時間のあるうちに今までしっかり学ぶ機会がなかった感染症についてじっくり学びたいと思い、このプログラムに参加させていただきました。

~臨床実習~

最初の2週間の臨床研修は小児科で行い、その時期に小児科で病院実習をしていた現地の5年生17名のグループに参加する形で実習を行いました。小児科は14部門に分かれており、そのうち熱帯感染症部門を中心に呼吸器・アレルギー部門、消化器・肝臓疾患部門、腎臓疾患部門、栄養部門、小児集中治療室PICUなども回りました。実習内容は朝8時に夜間救急のシフト明けのメンバーが行うモーニングレポートに参加し、その後15時ほどまで各部門を回っているメンバーとともに外来や回診を見学しました。現地の実習生は小児科を回っている期間中、週に2回ほど救急、PICU、小児病棟のいずれかで15時から翌朝の7時までの夜のシフトがあり、私はそのうち救急のシフトに一度参加しました。また、実習期間の中で、出会ったデングショック症候群の患者さんをフォローアップし、実習生用のカルテを書いて最後に熱帯感染症部門のスーパーバイザーDr. Dwiyantiに症例報告をしました。

左:苦労して書き上げたヤングドクター用のカルテ、

右:現地の医学生が使っていた小児科の臨床のテキスト。この病院のプロトコールに合わせて医学生がバイトで作成しているそうです

現場で感じたのは、待っていても何も与えられないということでした。当然ながら、基本的に患者と医療者のやり取りや先生からのレクチャーはインドネシア語で行われるので、常に英語が話せるメンバーに英訳をお願いし、先生や患者への質問も特別に英語でさせていただいていました。また、先生の都合でその日の予定がキャンセルになってやることがないこともしばしばありましたし、さらに、今回の留学の時期が乾期であったため、思っていたよりデング熱や腸チフスなどの熱帯感染症の患者さんが少なく、感染症部門にいてもあまり学べることがないときもありました。そのため、どの部門に今どんな疾患の患者さんがいるかに常にアンテナを張って、どこへ行けば今ここでしか学べないことが学べるか、リストを作って空き時間ができたら常に実践していました。

私はまだ医学科3年で臨床の知識が少なく、医学英語もまだまだで、先生の話が理解できないことが多々ありましたが、同じグループのメンバーたちはいつも丁寧に私が理解できるまで疾患やその治療などについて説明してくれました。夜勤明けで疲れていても、「今日はなにがしたい?」といつも私が多くのことを学べるよう気にかけてくれました。特にカルテを書くに当たっては、各項目がインドネシア語で書かれているだけでなく、書かれている身体所見の取り方もまるでわからない私にすべての英訳とそのやり方、患者やその家族からの情報の得方、カルテ全般の書き方まで時間を割いて教えてくれました。インドネシアでの研修中いろんな方にお世話になりましたが、特に彼らの存在は私が実習を進める上で不可欠で、その親切さに心から感謝しています。

そんな彼らの助けがあって、熱帯感染症部門では特にデング熱とジフテリア、呼吸器・アレルギー部門では結核やハウスダストノミアレルギー、消化器・肝臓病部門ではマラスムス、クワシオルコルといった低栄養、先天性風疹症候群との関連が考えられる先天性胆道閉鎖症、腎臓疾患部門では浮腫といった疾患について学びました。また栄養部門では院内の病院食の栄養形態やそれぞれの種類、低栄養患者への栄養指導や患者のフォローアップの仕方について学びました。その中で特に印象深かったのが、低栄養、結核、デング熱です。

低栄養

WHOによると、インドネシアでは5歳未満の子供の35%が発育不良で、その人口は世界で5位と言われています。インドネシアで見られる低栄養の種類はマラスムス、クワシオルコル、その両方の併発で、実際に私も消化器の外来でクワシオルコルの特徴的な突き出た腹部をしている患者さんを見かけました。インドネシアの低栄養は主に栄養摂取不足、損失によって起こっており、摂取不足の原因は栄養の教育が行き届いていないこと、経済的問題、食欲減退、吸収障害などで、損失の原因は汚染された食品を摂取することによる下痢や嘔吐などがあげられます。

今まで低栄養というと経済的問題で食品が手に入らないことが主な原因というイメージがありましたが、栄養部門にいた研修医の方が1番の原因として教育不足を挙げていたのに驚きました。現地の医学生や小学校教員の方によると、インドネシアの初等教育では栄養や調理について学ぶ家庭科の授業が必須科目ではないそうで、それが栄養についての知識が広まっていない一つの原因かもしれません。また、食品衛生環境が整っておらず、下痢症が非常に多くみられるインドネシアで、それが低栄養にもつながるということは新たな発見でした。

結核

インドネシアは2016年のWHOの調べで人口10万人に対する結核患者数が世界第14位であるほど結核が流行しており、病院内には成人の結核患者用の入院病棟や外来病棟が設置されていました。日本では結核患者は専用の隔離病棟で隔離されますが、インドネシアでは患者数に対して病室が全く足りておらず、重症例を除いて薬剤耐性結核の患者さんも基本的に通院で治療を行っていました。

成人の結核患者の病室ではN95マスクこそ使われていましたが、部屋が閉鎖されておらず、廊下や別の病室へ空気が漏れてしまう構造になっていました。また、外来病棟は独立した建物になっており、診察室のあるメインの建物を多剤耐性の患者さんが薬を内服するための四つのテラスが取り囲む構造になっていました。診察室は薬剤感受性の結核患者と薬剤耐性の結核患者で分かれており、1日に20‐30人ほどの患者さんが訪れるそうです。薬剤感受性の患者さんは定期的に薬をもらいに来るだけで済みますが、薬剤耐性、特に多剤耐性の患者さんは薬の数が多く、副作用も強いため、最低限最初の1か月は薬の服用のために毎日通院してもらうことになっており、その後は地元のプライマリーケアを行う診療所に移るか、そのままDr. Soetomo病院に通うかその方の意向やコンプライアンスに応じて決めていました。この外来病棟でもN95マスクは使用されていましたが、値段が高いため、2日間使いまわしていました。

一方、小児科では、病室は他から隔離されていましたが、そこへ入る医療者は通常のマスクすらしていない人もおり、外来ではほかの小児患者さんもいる通常の診察室にマスクなしで受診に来ている乳児の粟粒結核患者さんもいました。私はN95マスクを日本から持って行っていたため、結核患者に接するときは可能な限りそれを使うようにしていましたが、外来でその乳児の結核の患者さんに遭遇した際は、とっさのことでほかの学生と一緒にマスクをせずに聴診器で肺の音を聞いてしまいました。あとから、みんなもしてないから大丈夫ではなく、こういうときも自分を守るために冷静な判断が必要だと反省しました。

日本でも薬剤耐性菌の発生を防ぐために投薬管理が重要であると授業で学びましたが、適切に行われなければ実際に起こってしまうということをインドネシアで目の当たりにしました。また、成人の結核外来で働いていた研修医の方は「結核は感染力が強く、薬を途中で勝手にやめると薬剤耐性菌が現れやすい。かつ、通院で治療を行うため、適切なマスクの使用や薬を規則正しく内服するなど患者への教育が重要である。」と話していました。日本のように入院で治療するのであれば薬の管理は容易ですが、それをインドネシアのように外来のみで行う場合、患者さんが自分で薬の管理を行わなければならないため、患者さんのコンプライアンスが相当良くなくてはいけません。そのため、長期に及ぶ結核の治療を適切に行うには、良好な医師・患者関係、さらには治療の場をプライマリーケアに移す場合、中核病院とプライマリーケアの連携が重要であると感じました。

左:結核の外来患者さんが投薬をするテラス。治療開始から何か月経過したかによって場所が分けられていました。

右:医療者が使いまわしのN95マスクを入れている袋

デング熱

臨床実習で1番力を入れて学んだのがデング熱です。日本でのデング熱の症例数は多くはありませんが、温暖化に伴い今後患者が増加する可能性が示唆されています。そのため、今後に備え、実際に患者数の多いインドネシアでその症例を学んでおくことは有用だと考えました。救急の夜シフトの際、デングショック症候群グレード4で別の病院から運ばれてきた患者さんがおり、その方を経過観察することを通じてデング熱に特徴的な身体所見、検査方法、診断基準やレベルの分け方、ショックに対する治療法などについて学びました。その患者さんは初めショック状態という重篤な状態で集中治療室に移されましたが、徐々に回復し、退院するまでを見届けることができました。また私は実際にお会いしませんでしたが、別の日にデング出血熱グレード3で救急に運ばれてきた小児の患者さんがその翌日に出血で亡くなったという話を聞きました。レベルA(後述)という大きな病院ですら確定診断のための抗体検査に必要なELISAのキットのみならず、出血に対する輸血も不足しており、出血に対してはできる治療がほとんどないというのが現実のようです。この症例からデング熱が特に小児の患者さんにとって致死的になりうるということと、よい治療法や検査法が開発されても経済的に実際に流行している地域の現場で使うことができるのかという視点を持つことが重要だと学びました。

また、自身の患者さんのフォローアップを通じて、身体所見の取り方、カルテの書き方、症例の報告の仕方を学べたことはとても有意義でした。私には初めてのことで仕上げるのにそれだけで1週間近くかかってしまいましたが、現地の学生は毎日の実習の中で毎週1症例ずつ行っていました。私が患者さんの横でただ立っていたときも現地の学生は胸の動きから呼吸数を数えており、親御さんに話を聞いていた数分の間に目視でできる患者さんの観察を終えていました。患者さんの負担にならないよう、離れていてもチェックできることを行い、触診や聴診もできるだけ短時間でしているそうです。患者さんやそのご両親とのやり取りもスムーズで、そのような現地の医学生の姿に非常に感銘を受け、刺激をもらいました。

左:夜勤明けで疲労困憊、右:実習最終日にメンバーと

~ITDでの研究~

ITDは日本のJICAが20年前に建設した研究所で、そこに神戸大学が参加しているインドネシア拠点のJ-GRID(感染症研究国際展開戦略プログラム)の研究室が4つあります(デング熱、HIV、インフルエンザ、ウイルス性下痢)。ITDでの研修のスケジュールは拠点責任者をされている神戸大学の内海孝子先生に組んでいただきました。どこか1つの研究室で重点的に学ぶこともできましたが、私は現地で臨床現場を見るまでどの研究が最も興味深いかわからなかったため、数日単位のローテーションで4つすべてに参加させていただきました。また、予定にはありませんでしたが、2日間だけ夕方に昆虫学の研究室で蚊についても学ばせていただきました。(なぜ蚊について学んだかは後述します。)

ローテーションのみんなとがやがや議論し、和気あいあいとしていた病院実習とは異なり、ITDは静かで落ち着いて研究に向き合える環境になっていました。4つの研究室はいずれも神戸大学から派遣されている日本人の研究者の方と現地の研究スタッフ数名で構成されており、日本人研究者と現地のスタッフが話し合いで研究方針を決め、それに基づいて実験が進められていました。4つのウイルス感染症はいずれもインドネシアで患者数が多く問題になっているものです。

どの研究室もそれらの疫学研究をメインとしており、インドネシア各地で採取したサンプルからウイルスの分離、そのサブタイプや遺伝子型などの特定により、各地の時期ごとの傾向をつかむことで、ウイルスの拡散ルートの分析や新型発生の察知などを目指して研究が進められていました。インドネシアで採れるサンプルは同国の貴重な資源であり、日本へ持ち帰ることは容易ではないそうです。また、これらのウイルスは病原性の強い新型が発生した場合、日本へ入ってきて影響を及ぼすこともあるため、それを食い止めるべく、現地で監視することも目的としているそうです。疫学研究は長期間継続しなければ意味がありませんし、そのためには現地で生活しながら研究を続けなくてはなりません。途上国であるインドネシアでの生活は楽ではないそうですが、それでも熱意をもって研究を続けられている日本人研究者の方々にとても感銘を受け、そのお仕事の重要性をひしひしと感じた2週間でした。

Dengue Lab

デング熱の研究室では、デング熱の疫学、ワクチン、そこで行われている研究の概要について学びました。そこでの研究はインドネシアのデングウイルスの疫学研究と、マラリアに効果があるとされるインドネシア原産の植物からデングウイルスに効果のある抗ウイルス薬を分離・特定する研究が行われていました。

デングウイルスには4つの血清型があり、二次感染で初感染と違う型に感染すると、重症化しやすいといわれています。また、ワクチンも4つの型すべてに感染したことがある人を除いて推奨されていません。それは今あるワクチンではすべての血清型に対する抗体を完全に獲得することはできず、今までにデングウイルスに感染したことがない人がワクチンを接種すると、初感染したあとと同じような状態になり、その後初めて感染した際に二回目別の型に感染したときのような強い症状が出てしまうからです。そのため、抗ウイルス薬の開発には大きな意味があると感じました。

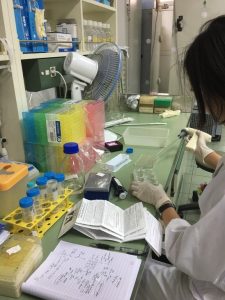

私は留学の期間に研究室で行われていた実験に付いて、その作業のやり方や意味を指導していただきました。その中でデングウイルスに感染した細胞を使った免疫染色の一部をさせていただきました。その実験の目的は、デングウイルスの免疫染色に使う抗体が古くなっていないか新しいものと比較することでした。結果はいずれの抗体を使った場合もウイルス感染の有無で結果に違いがみられませんでした。あとでウイルスの力価(Titer)を増やしてやり直したら違いがあらわれたそうで、この実験からウイルスのTiterという概念を学びました。また、ウイルスを扱うには細胞培養が必要で、それには他の微生物の混入に注意するなど慎重な作業が求められることを学びました。

HIV Lab

HIVの研究室では、HIVの疫学や歴史、研究の概要とその目的について学びました。この研究室でもインドネシア各地のHIV患者のサンプルを集めて疫学研究が行われていました。HIVは全世界に患者がいて、その地域によってサブタイプの分布が異なり、インドネシア国内でも島によって異なります。その地域別の傾向を追うことはHIVのみならず、他の未知の疾患の感染ルートの予測にもつながるのではないかという研究の展望についてお聞きしたときは、疫学研究の視野の広さと可能性にとてもわくわくしました。

ここでは主にHIVのフルゲノムのPCRと電気泳動をさせていただきました。その結果、目的のバンドが見られないサンプルもあり、そこで研究されていた上田修平さんは、試料の量などを微調整してPCRからやり直しか、サンプルによってはゲノム自体が傷ついている可能性もあるためDNA抽出からやり直さなければならないとおっしゃっていました。実験で目的の結果を得ることは容易ではなく、このように何度も調整を重ね、長い過程を要するということをこの研究室で学びました。

左:免疫染色の実験の様子、右:DengueとHIV Labの皆さんと

Influenza Lab

インフルエンザの研究室では、現地の清水一史先生のご指導の下、行われている研究の概要、BSL(Biosafety Level)3の実験室の使い方などを学びました。この実験室ではスラバヤにある1つの生鳥市場の鶏やアヒル、またそこで働く従業員の方々の咽頭スワブのサンプルを集め、インフルエンザHAウイルスが含まれているか、含まれているならそのサブタイプは何かを特定する疫学研究を行っていました。

そのために行っている実験工程(サンプルを発育鶏卵に植え付け、ウイルス培養し、その中でHAテスト陽性のサンプルのRNA抽出、real time RTPCR)のうち、ウイルス培養中の発育鶏卵の胚が生きているかのチェック、発育鶏卵のウイルスが含まれる漿尿膜液の採取からreal time PCRまでを体験させていただきました。そして扱った19サンプルのうち1サンプルから、特に病原性が高いとして問題視されているH5陽性のサンプルを見つけることができました。また、ここで研究をされている清水先生ご夫婦から、熱帯地域であるインドネシアで鳥インフルエンザが問題になっている理由や、急性感染症であるインフルエンザでは、患者さんからウイルスを検出できる期間が短く、ウイルス自体の分離が容易ではないことなどのインフルエンザウイルスを扱う研究の難しさなどを教えていただきました。

左:研究室のみなさんとお昼ごはんにて、右:BSL3の実験室へ入る際使う防護服

Viral Diarrhea Lab

ウイルス性下痢の研究室では、行われている研究の概要とその意義、過去2年間の進展などを学びました。ロタウイルスなどによるウイルス性下痢は小児の主な死亡原因の一つであるにも関わらず、過去に熱帯地域でその疫学研究がほとんど行われておらず、インドネシアでも流行りの遺伝型などの詳細が明らかにされていなかったそうです。そのため、2015年に内海先生がこの研究室を新たに立ち上げ、研究を始められました。ここではロタウイルス、ノロウイルス、サポウイルスに焦点を当て、各地の病院から下痢症の患者さんの便のサンプルを集めて遺伝型を調べたり、下痢症の症状のないITDスタッフのご家族のサンプルを長期にわたって定期的に検査することで症状のない人のウイルス感染やその感染経路を分析したりしていました。

実験としては、下痢症の患者さんの直腸スワブのサンプルから10%懸濁液を作成し、そこからRNA抽出、ロタウイルスのジェノタイピングを行う実験に参加させていただきました。そのうち特に2回目のPCRはジェノタイピングを行うため、計12種類ものプライマーを使用し、慎重な作業が求められる工程でした。また、従来は便のサンプルを使用していたそうですが、その採取・運搬は容易ではないため、今回は初めて直腸スワブで採取したサンプルを使用して実験を行いました。そのサンプル量は便のサンプルを使用する場合に比べて非常に少なく、結果が得られるかスタッフの方々も心配しておられましたが、実験の結果、ある一つのサブタイプを検出でき、直腸スワブでも便のサンプルと同じ要領でロタウイルスのジェノタイピングが可能であることがわかりました。

研究室での様子

Entomology Lab

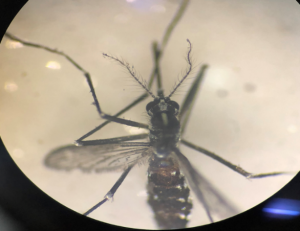

デング熱をはじめとする蚊媒介性感染症への理解を深めるため、昆虫学の研究室にもお邪魔させていただきました。そこでは実際にいろんな発達段階の蚊の標本を顕微鏡で観察しながら、Mrs. Etikに蚊の識別方法や生活環、分布場所などについて簡単に教えていただきました。日本には生息していないAedes Aegyptiなどのサンプルも見せていただき、蚊の生態について学べたことは、蚊媒介性感染症に関わる公衆衛生の理解を深める一助になりました。Mrs. Etikが、しっかり学ぼうとすれば、ある一つの種の幼虫だけで1か月かかるとおっしゃっていたように昆虫学という学問の奥深さを少しだけですが知ることができました。アイルランガ大学の医学部ではマングローブに蚊の採取に行く授業があるそうですが、蚊がものすごく多いインドネシアではデング熱の患者さんの病室に蚊がいる状況で働かなくてはならないこともあり、地域で流行している蚊媒介性感染症とそれを媒介する蚊の形態的特徴を知っていることは、医療者が自身の身を守るためにも非常に重要だと感じました。(ご協力いただいた研究室の方々:Prof. Sri Subekti Bendryman, Dr. Rosmanida, Mr. Kris Cahyo Mulyatno, and Mrs. Etik Ainun Rohmah)

左:Aedes Aegypti♀ 、右:Aedes Albopictus♀

~Puskesmasの見学とプライマリーケアについて~

インドネシアの国立病院はその規模によってレベルがA、B、Cと分かれており、プライマリーケアを担う保健所(Puskesmas)がレベルC、それよりやや規模の大きな病院がレベルB、Dr. Soetomo病院のように救急を除いてレベルB、Cの病院からの紹介状のある患者のみを受け入れる病院がレベルAとなっています。レベルAのDr. Soetomo病院には複雑な症例のみが集まっていたため、スラバヤで通常多い疾患やプライマリーケアの実態も見たいと思い、研修の最終日にITD近くの保健所Mulyorejo Puskesmasを見学しました。本来予定されていなかったため、受け入れ許可をいただく過程で難航しましたが、ITDやアイルランガ大学の方々のご協力によって、実現することができました。

インドネシアのPuskesmasは日本の保健所と診療所を合わせたような施設です。Mulyorejo Puskesmasには総合診療科、産科、精神科、歯科、鍼・ハーブを扱う科などがあり、それぞれの科での外来診療に加えて、予防接種、妊婦検診なども行われていました。職種は総合医、精神科医、歯科医、看護師、薬剤師、助産師、鍼師、臨床検査技師、医療事務員で構成されていました。Mulyorejo Puskesmasは平日7:30から17:30まで開いており、一日に100人を超える患者さんが訪れます。患者さんの年齢層は20代と30代が多く、上気道感染症、胃炎、皮膚炎などの症例が多いそうです。専属の産婦人科医はいないようですが、お産は助産師と総合診療科医で24時間受け付けており、月に10件ほどのお産を行っているそうです。

左:Mulyorejo Puskesmas正面、右:結核とHIVの患者さん専用の診察室

ここで特に日本との違いを感じたのは以下の2点です。一つ目はメインの建物と別に結核とHIVの患者さん専用の診察室が用意されていたことです。結核患者さんがメインの建物に入ってほかの患者さんと接触するのを防ぎ、感染を拡大させないため、また、結核患者さんはHIVを合併しているケースも多く、そういった患者さんのプライバシーを守るために別の部屋を用意しているそうです。結核菌の検査を行う検査室も他の検体への混入を防ぐためか別の建物に分かれていました。インドネシアでは結核患者さんの治療費は国が全額負担しているため、特別に9種類もの書類を作らなくてはならないそうで、診察室には書類のファイルがたくさん置いてありました。ここでは患者さんの診察をしたり、薬を渡したりしており、特に栄養が足りない患者さんへは栄養強化のための粉ミルクも渡していました。ちなみにこの部屋にもN95マスクは供えられておらず、普通のマスクを利用していました。

2つ目は国民皆保険に加入していない人もかなり安価で治療が受けられるようになっていたことです。例えばお産は700,000ルピア(日本円で5250円)、歯科の抜歯が1本22,000ルピア(日本円で165円)と保険に入っていなくてもその価格は日本よりずっと安価でした。国民皆保険に加入せず高い医療費を支払ってプライベートクリニックへ行く人、国民皆保険に加入せずとも安価で治療が受けられるPuskesmasなどの公共の医療施設を受診する人、国民皆保険に加入し無料で公共の医療施設を利用する人というように経済状況や考え方の違いからさまざまな状況の患者さんがいるということもインドネシアの特徴なのではないかと思います。日本でも患者さんの社会的背景を考慮した医療が求められていますが、インドネシアには経済格差のみならず、教育格差や宗教による価値観の違いなどもあり、日本以上に多角的視点をもって患者さん一人一人を診ることが求められていると感じました。

また、地域では無料で白内障や口唇裂の手術などが受けられるイベントが経済的に裕福な方からの融資で行われていました。国がすべての国民を支えるのではなく、お金のある人がお金のない人を支えるということはとてもシンプルな考えですが、簡単ではありません。これは医療費が国で賄いきれなくなりつつある日本も見習わなくてはならない姿勢だと感じました。

今回は見学に行けませんでしたが、Puskesmas以外にもその指導の下で運営されるより地域に密着した施設(高齢者医療を行う診療所など地域のニーズに特化したサービスを提供しているようです)もあるようで、そういった施設も見学出来たら、地域医療への理解がさらに深まったのではないかと思います。

左:待合室、右:治療の料金表

~現地での生活・週末の使い方~

滞在場所については、私は他の学生も利用している病院近くのゲストハウスを選びました。大学の寮より家賃は高めでしたが、幸いにもこれまで現地で学んだ先輩方とは違ってお湯の出るシャワーを毎日使うことができました。でも共通エリアは外に吹き抜けで、夕方になると大量に出没してくる蚊と毎日格闘しなくてはなりませんでした。自室に1匹でも入れてしまった日には一晩で5か所以上も刺されることがあったため、虫よけスプレーと殺虫剤が手放せませんでした。寮母さんは英語が話せなかったですが、片言のインドネシア語と身振り手振りで何とかコミュニケーションを取ろうとする私にいつも笑顔でやさしく接してくださり、快適に過ごすことができました。(写真:管理人さんとゲストハウス前にて)

週末や放課後は寮やローテーションの友達が観光やごはんに連れて行ってくれたり、オンラインタクシーを利用して一人で街を散策したりしていました。とくに私は食べることが大好きで、インドネシアの人たちも私に食べ物について聞かなかった人がいないくらい食べることが好きだったので、おすすめしてくれる料理を一緒に食べに行くのが毎日の楽しみでした。一つだけ残念だったことは、私は福井大学からは一人で参加しており、他の留学生とも派遣期間がずれていたため、一緒に遠くまで観光に行ける人がいなかったことです。それでも、友達の紹介でホームステイと現地の案内をしてくださる方を見つけることができ、スラバヤから電車で5時間のジョグジャカルタへ観光に行って世界遺産のプランバナン寺院を見たり、インドネシア伝統的な染め布バティックの絵付け体験をしたりできました。

左:友人とモスク訪問、中央:インドネシアで一番おいしかったごはん、朝屋台で食べたBubur Ayam、

右:バティックの絵付け体験、後ろのおばあちゃんは人形です

また、インドネシア医学生団体CIMSAが主催するホームレスの子供たちに英語を教えるイベントにも招待していただきました。私は今までホームレスの子供と接したことがなかったので、勝手なイメージで身なりがあまりきれいでないのではないか、学校にも通っていないのではないかと考えていました。しかし、そこで出会った子供たちの多くは身なりもきれいで、英語のプリントをすらすら解ける子も多く、インドネシア語が話せない私に英語で質問しようとしてくれる子もいました。中には日本がインドネシアを植民地化した歴史について聞いてきてくれた子もいて、自分のイメージが偏見に満ちたものだったと気づきました。彼らを経済的に支援している団体があるようで、学校にも無償で通っているようでした。一見他の子供と同じように見える彼らですが、私がどこから来たのか尋ねると道路の名前を答え、元気で明るい笑顔を見せている彼らが抱えている苦労を想像するととてもいたたまれない気持ちになりました。このイベントで私の視野を広げてくれた子供たちのために自分にできることがないか、これからゆっくり向き合っていきたいと思っています。

左:インドネシアの元気な子供たち、右:独立記念日にインドネシア各地で行われる伝統的な競技を体験

~最後に~

この報告書に自分が滞在中に学んだこと、感じたことをできるだけたくさん書こうと努めましたが、それでも全然書ききれないほどの学びに満ちた33日間を過ごさせていただきました。もちろん日本でもできること、学べることは多いですが、やはり日本にいては得られないものが外にはあると改めて感じました。帰国して日常生活に戻った今でも、もっと日本で勉強してからインドネシアへ戻ったら、今度はどんなことが学べるだろうかというわくわくした気持ちでいっぱいです。このような充実した時間を過ごすことができたのは、私をインドネシアへ派遣してくださった定教授、そのための事前研修をしてくださったゲノム科学・微生物領域の千原一泰先生と竹内健司先生、感染症・膠原病内科の岩崎博道教授と感染制御部の皆様、現地で受け入れをしてくださったアイルランガ大学医学部副学部長のProf. Ni Made、病院実習でお世話になった小児科のDr. Miaをはじめとする多くの先生方、ITDでお世話になった所長のProf. Lusida、神戸大学の森 康子教授、内海先生、清水先生ご夫婦、上田さんをはじめとする研究所のスタッフの方々、留学に向けての手続きなどをサポートしてくださった本学国際課の増田さん、Ellaさんなど多くの方々のおかげです。特に、私と交換でこの夏福井大学に留学していたアイルランガ大学のJefferson君は事前の準備から現地での生活まで、私の留学が無事進むようサポートしてくれました。今後もこの交換留学が続き、一人でも多くの方が私や先輩方がしてきたようなすばらしい経験をすることができるよう心から祈っています。

最終プレゼン後、ITDの研究室の方々と